经历长达36小时的手术,整个盆腔几乎被完全“掏空”后重建,因晚期恶性盆腔肿瘤复发腹痛难耐的60岁马姨在中山大学附属第六医院迎来了新生。该院泌尿外科团队采用层面外科和加速康复(ERAS)等先进技术和理念,为患者完成了该例高难度“全盆腔脏器+全骶骨”切除术。经检索,此前国际上尚无该类术式的成功案例报告。

近日,马姨在术后42天康复出院,她将回到家乡接受后续治疗。

邱剑光、王德娟、尧冰手术团队。

肿瘤复发侵犯全盆腔

据了解,马姨来自黑龙江哈尔滨,原是一名乡村教师。2014年退休后不久,因便血在当地医院查出直肠恶性肿瘤后行直肠癌根治术。2020年,她再次感觉身体不适,腹痛难耐,先后在多家医院就诊,发现盆腔肿瘤复发,侵犯膀胱、子宫、代直肠、骶骨。虽经近30疗程放疗和11疗程化疗,肿瘤无明显退缩。

在当地治疗已无路可走的情况下,今年5月底,马姨一家询问了解到中山六院泌尿外科主任邱剑光团队近年来在盆腔多器官晚期肿瘤的诊治积累了一定经验,于是通过网络问诊联系到了专家。

在详细看过马姨的病例资料后,邱剑光认为还有治疗的机会。马姨于是跨越3000多公里来到广州求医。

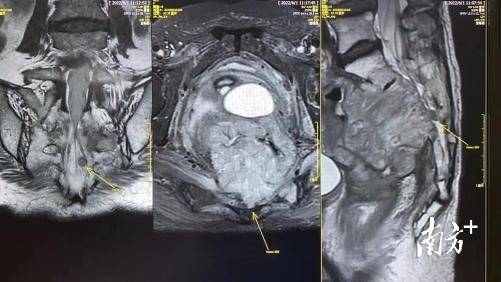

入院后,经过仔细检查评估,邱剑光发现马姨的肿瘤巨大,达20×15cm,主要在盆腔,累及膀胱、子宫阴道、代直肠、骶骨1-4,好在尚没有明确的远处转移征象。经科室病例讨论,认为病例属于盆腔局部晚期复发肿瘤,理论上有进行全盆腔脏器切除+全骶骨切除达到肿瘤完整切除的可能。

盆腔巨大肿瘤,累及膀胱、输尿管、子宫阴道、代直肠、骶骨1-4。

盆腔巨大肿瘤,累及膀胱、输尿管、子宫阴道、代直肠、骶骨1-4。

“珠峰”手术三大挑战

邱剑光组织病例讨论会时指出,全盆腔脏器切除的难度之大一直被业界比作“珠峰”手术,一是盆腔呈漏斗形,盆壁由骨骼肌肉系统构成,手术一般经腹和会阴进行,手术部位像是在隧道里,比较深,可操作空间极小;二是盆腔血管分支增多,静脉在脏器周围形成静脉丛,出血风险很高,而动脉深种其中,发生出血难以控制;三是盆腔后盆壁,腰骶神经出骶孔形成骶丛,在后盆壁肌肉表面、髂内血管后方,对盆腔脏器和下肢活动功能十分重要。

面对复杂的病情和极高难度的手术,马姨全家人做好了思想准备,并表示完全信任团队,希望医生放手一搏。

为了提高手术安全性,治疗团队原本计划在新辅助治疗后行手术,但马姨腹胀如鼓,难以进食,肿瘤侵犯骶丛神经疼痛难安,大小便失禁,每一秒都是煎熬,强烈要求尽快手术治疗。

邱剑光团队迎难而上,专门邀请了国内经验丰富的同行和医院多个科室专家一起进行多学科术前疑难病例讨论会,以期制定最佳手术方案。

多学科36小时接力手术

经过精心术前准备,6月16日上午9点,在医院麻醉科、手术室、输血科支持协助下,泌尿外科邱剑光、王德娟、尧冰团队,脊柱骨科陈克冰副主任医师、中山一院骨肿瘤科邹昌业主任医师、结直肠肛门外科马腾辉副主任医师、超声科陈瑶主治医师等组成的多学科团队,历时近36小时,成功为马姨实施“全盆腔脏器、全骶椎切除、盆腔+上达肠系膜上动脉水平腹膜后超扩大淋巴结清扫、左侧髂总静脉切除、双侧髂内动静脉切除、全结肠切除,回肠单腔造口、骨盆钉棒系统重建、生物补片盆底修补重建、双侧输尿管结扎、双肾造瘘”手术。

术中发现,由于马姨曾经接受过放疗,既往有感染病史,肿瘤使组织层面破坏,整个腹腔内广泛黏连,分离起来极其困难;全结肠扩张,比手臂还粗;肿瘤累及膀胱、输尿管、子宫阴道、代直肠、骶1-4、双侧髂内动静脉,左侧髂外静脉,手术难度极大;病灶累及重要血管、神经,出血风险极高,功能保留极难;盆腔、泌尿、消化道重建工作也极具挑战。

手术团队利用层面外科技术,有条不紊接力手术,当整个肿瘤成功离体的那刻,治疗团队一扫疲劳,精神随之振奋。

重重闯关术后42天康复

马姨术后随即被送入ICU,虽已顺利挺过手术关,她还面临着重重考验,包括器官缺血再灌注损伤、腹盆腔感染的控制、胃肠功能的恢复、肢体功能的康复、血栓和肺炎防治等。ICU杨春华主任团队针对患者恢复过程中碰到的问题,如血压低、心跳快、尿少等,多次组织疑难病例讨论和会诊。在多学科团队的守护下,马姨顺利拔除气管插管,基本稳定,于6月24日转回普通病房。

针对马姨术后存在双下肢水肿,肢体活动障碍以及肺部感染,生活自理能力几乎为零,完全依赖他人的情况,该院康复医疗中心为其安排了一系列康复治疗,包括针灸治疗、神经肌肉电刺激和辅助下运动功能训练、呼吸训练和体位引流、体位训练等,帮助患者恢复。

泌尿外科护理团队精心护理,为患者翻身、拍背、排痰、防治血栓、褥疮,指导饮食营养,让马姨逐步过渡到自主饮食,促进胃肠道功能恢复。

马姨术后数次出现发热、感染指标上升,经过伤口护理、盆腔冲洗引流、抗感染,经皮胆囊穿刺引流治疗胆道梗阻黄疸等治疗措施,病情逐渐稳定下来。历时术后42天的治疗,马姨于7月27日顺利康复出院,返乡接受后续治疗。

邱剑光查房了解马姨术后恢复情况。

邱剑光查房了解马姨术后恢复情况。

邱剑光表示,对于该例复杂病例,包括层面外科和加速康复(ERAS)、腹腔无吻合口、创腔持续冲吸、切口开放负压吸引、肢体水肿针刺排水等一系列理念和技术的应用,帮助患者更好康复。

【记者】江玲

【通讯员】简文杨 戴希安

编辑 江玲

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号