11月19日凌晨3点,中山六院医疗队作为托管医疗队进驻番禺化龙方舱医院,与番禺何贤纪念医院方舱医院队52人、珠海支援广州方舱医院队200人、河源支援广州方舱医院队250人等兄弟医院的同仁合计680名人员,开展医疗服务。中山六院院长助理邓艳红教授担任医疗队总领队、中山六院感染管理处处长胡浩任临时党支部书记,下设联络协调部、院感部、医疗部、信息部,并将番禺化龙方舱分为三个大病区进行统一管理。

据了解,番禺化龙方舱医院由原来的广州国际展贸中心改建而成。目前,番禺化龙方舱实际开放床位4900张。其中4F片区2000张床位由珠海队负责、3F片区1700张床位由中山六院及何贤医院负责、2F片区1200张床位则由河源队负责。经前期准备,在场地受限制的情况下,番禺化龙方舱医疗队于11月20日8时开始率先开放3F片区,10点接市指挥办派任务接受患者入舱,下午2点患者陆续到达。截至发稿日止,累计收治患者4568人。

目前,该院由178名医务工作者组成的医疗队支援广州方舱已有近一周的时间了。进驻方舱的医护人员,通过口述的方式记录了这段日子中在方舱的点滴瞬间。

院感护士:“疫情不退,我们不退”

提着两袋堪比自己身躯的医疗垃圾前往处理

问起方舱里最累的岗位是什么?很多人会选择感控护士这个答案。

讲述人:院感护士、儿科朱荣思护师

“简单来说,感控工作就是监督和指导:指导医护人员、后勤人员规范穿脱防护服,尽可能降低大家感染的风险。医护人员,后勤人员安全,我们就很开心。”提及工作内容时,感控护士朱荣思说得举重若轻。

这项任务其实并不轻松。感控人员每天都是最后一批下班的——待所有医护人员、后勤人员脱完衣服,他们要对医疗垃圾进行酒精喷射消毒,而后再拿到指定地点堆放。穿着防护服在缓冲区站上八、九个小时,每天都要扯着喉咙指导,在11月末的广州,朱荣思的衣服常常湿了又干、干了又湿。

每天提前一个小时搭车到工作岗位,回到酒店睡上三四个小时后再起身继续接任务。下班后,有时自己连说话的力气都没有。“是意志支撑着我硬着头皮上,这就是我们的工作,这也是我们作为医务人员一份责任,疫情不退,我们不退!”

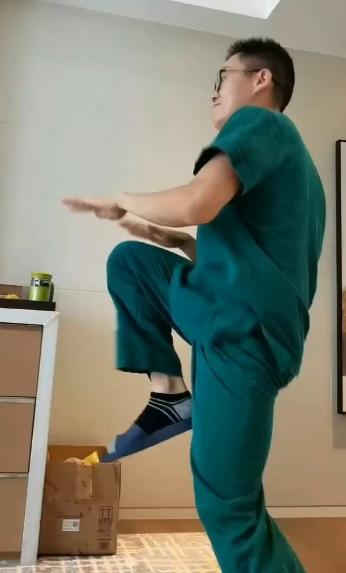

自编“方舱健身操”的医生:“保持住体力很重要!”

讲述人:麻醉科李宏主治医师

疫情暴发以来,中山六院麻醉科医生李宏曾多次参加外派核酸任务。看到倡议书后,又积极响应号召参加方舱先锋队。

入驻方舱后,李宏仍不忘他牵头负责的一项临床研究,下班时间仍坚持在工作群里远程指导其他在岗的术中研究者开展工作。眼见周围忙碌的身影,李宏还主动建言献策,发挥所长,就方舱管理中信息系统的使用等问题提供思路。

能够保持如此之好的精力,成功克服第一批入舱后出现的、多种不适综合征,李宏有他的妙招——他自行编订了一套“方舱健身操”并坚持锻炼。

聚焦:“志愿者是我们最好的帮手”

讲述人:结直肠肛门外科三区杨清云主管护师

在番禺化龙方舱有一群穿着绿色马甲的人。他们既是在方舱治疗的轻症患者,也是主动报名、热心服务他人的“方舱志愿者”,更是“大白”们最好的帮手。

新的方舱医院有太多太多的工作需要开展:办理新收,规划病区,护理患者,安抚患者情绪,发放物资……

对于他们,杨清云的感受最为真切。为了使方舱顺利运转,“当时我们就号召了一下,马上就有不少患者纷纷报名,真的很让人感动!”她回忆说。

志愿者们目前主要协助各部门进行卫生协调,早、午餐、水资的派送,组织排队,维护秩序,甚至还会进行一些心理疏导的工作。

一位志愿者表示:“刚进方舱的那天我还有一些鼻塞、头痛等症状。参加志愿活动的这几天,我的这些症状全都消失了”,与医护一起奋战的日子,让志愿者们内心也感觉到了温暖。

文/广州日报·新花城记者:梁超仪通讯员:简文杨、唐小雨

图由医院提供

广州日报·新花城编辑:何雪华

原文链接:https://www.gzdaily.cn/amucsite/pad/index.html?id=1946412#/detail/1946412?site4&columnID=0

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号