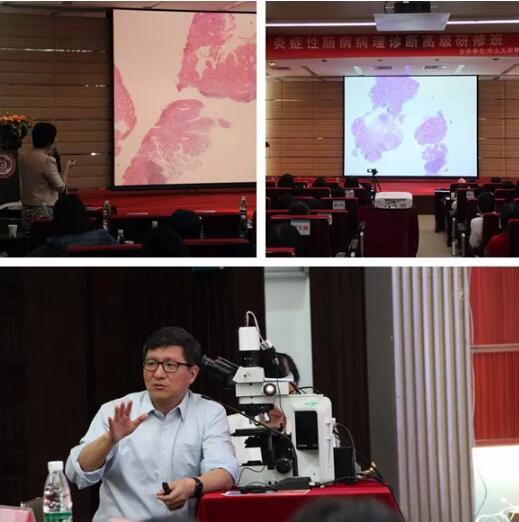

11月12号,由中山大学附属第六医院病理科主办、爱在延长基金会(CCCF)协办的“炎症性肠病病理诊断高级研修班”在本院3号楼5楼多功能厅成功召开。

本次会议邀请了国内外炎症性肠病(IBD)领域的知名专家,围绕IBD的诊断思路、难点、疑点分别作了详细的介绍。作为本院第一届病理诊断学习班,我们特邀美国芝加哥大学肖书渊教授,中山大学附属第一医院薛玲教授、韩安家教授莅临现场。全国各地的学员热情高涨,踊跃参与,会议现场气氛热烈。

广东省医学会病理分会主任委员、中山一院韩安家教授首先致开幕辞。他对各位专家学者的到来表示热烈欢迎,并指出病理在IBD诊断上的重要作用日渐凸显,但目前国内对IBD的病理诊断还存在很多疑点及不规范。本次会议立足于IBD的病理诊断,致力于IBD的病理诊断更加规范、标准,具有深远的意义。

芝加哥大学的肖书渊教授作为开场嘉宾,以“肠道黏膜——从正常到病变:黏膜损伤模式与鉴别诊断”为题,带我们回顾了肠道正常组织学特点,详细介绍了主要的黏膜损伤模式,结合病理诊断积累的多年经验,对IBD的病理诊断思路作了专业的梳理,特别强调了IBD镜下特征的三大关键要素。通过一张张典型的镜下组织图、一例例典型的IBD病例,肖教授声情并茂的为学员们分享许多宝贵的经验。

我院病理科的范新娟老师针对“炎症性肠病的病因学及分子病理进展”作了专题报告。范老师通过整理的大量文献及临床实践数据,向我们介绍了IBD的发现历史,从分子层面分析了IBD的遗传易感性、先天性免疫、获得性免疫,展望了IBD的靶向治疗前景。

来自中山一院的薛玲教授,针对“IBD的病理形态特点及其诊断思路”,主要从CD及UC的大体形态特点入手,采用大量的临床标本图片,带我们感性的认识IBD;紧接着带我们走进了IBD的镜下世界,详细分析了IBD的病理形态特点,在IBD病理诊断思路上为学员们打开了新思路。

我院病理科主任黄艳老师,从IBD的内镜活检入手,回顾了正常黏膜组织结构及基本概念,讲述了如何运用系统性的方法评估肠粘膜活检以鉴别IBD,并分别介绍了内镜组织UC与CD镜下形态特点,简要讲解了IBD相关鉴别诊断,引发了现场热烈的讨论。

当天下午,大会还邀请肖书渊教授、薛玲教授、黄艳主任及范新娟副主任进行了现场阅片,带领大家“实战”学习了IBD的典型病例及鉴别诊断。由于下午人数太多,工作人员甚至直接把显微镜搬到了会议室。很多参会专家表示,这样生动并且细致具体的与切片“面对面”,并与大咖一对一的讨论,机会实在难得,收获非常大。

本次IBD病理诊断学习班通过专家讲者多方位的讲解,与学员面对面的阅片分享、讨论。学员们受益良多,对本院举办的此次学习班表示衷心的感谢,期待明年的病理诊断会议更加成功、更加精彩。

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号