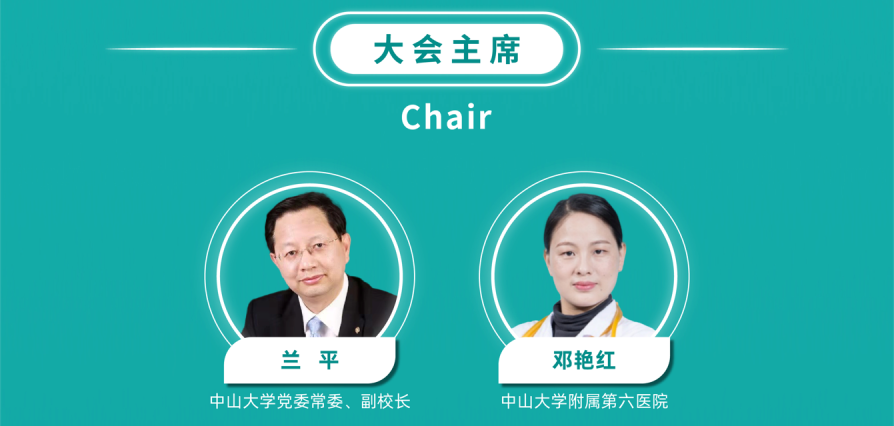

北京时间11月13日晚8点,“第八届广州消化道疾病周——国际分会场”在中山大学副校长兰平教授和我院院长助理、肿瘤内科主任邓艳红教授的共同主持下举行。会议分别聚焦直肠癌新辅助治疗、保括约肌与器官保留、炎性肠病储袋炎等三大主题,引导国际专家充分展开讨论,碰撞思想,激发灵感。

兰平教授对国际分会场在疫情背景下采用线上形式的做法给予肯定,并对以讨论为主的互动形式表示赞许。兰平还对线上参会的国际专家表达感谢,并希望在新形势下继续深化开展国际胃肠学术中心的交流与合作。

第一部分为肿瘤内科主题:直肠癌新辅助治疗,由邓艳红教授主持并引导发言。讨论专家包括NCCN结直肠癌指南委员会主席Al Bensen教授、西雅图Fred Hutchinson临床研究部William Grady教授、英国伦敦大学学院医院肿瘤内科Kai-Keen Shiu顾问医师、上海君实生物医药科技股份有限公司执行董事姚盛博士、上海交通大学医学院瑞金医院刘静主任医师和北京大学肿瘤医院王晰程副主任医师。专家们首先对直肠癌新辅助化疗应当作为诱导治疗、同步放化疗还是巩固治疗展开讨论,他们强调了MDT以及个性化诊疗的重要性,每一位患者都是独立的个体,因此如何选择治疗策略不仅应当考虑肿瘤治疗的原则,也要充分考虑患者自身对于手术的需求。同时指出,一些新兴的生物标志物,例如ctDNA等也可以为治疗策略选择提供精准的指导。随后,在免疫疗法方面,专家们对于PD-1抑制剂(如特瑞普利单抗、纳武利尤单抗等)在dMMR/MSI-H型结直肠癌治疗中的疗效感到鼓舞。尤其最近特瑞普利单抗联合或不联合塞来昔布新辅助治疗dMMR/MSI-H局部进展期结直肠癌研究(PICC研究)的最新结果,再次证实PD-1用于MSI-H结直肠癌新辅助治疗中的效果。但单纯的PD-1对于MSS型结直肠癌疗效有限,专家们期待未来可以通过联合CLTA-4等新兴药物或联合新的治疗手段取得更好的疗效;同时,大家希望君实公司等国内外企业能持续探索,为临床开发出更好的药物。

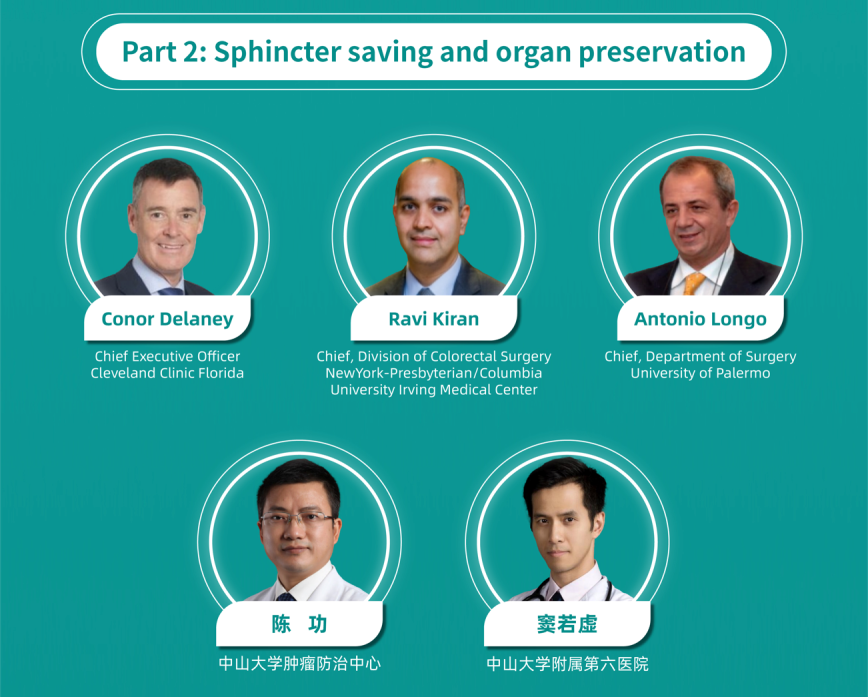

第二部分为肿瘤外科主题:保括约肌手术和器官保留,由我院结直肠外科窦若虚副主任医师主持并引导发言。克利夫兰诊所佛罗里达首席执行官Conor Delaney教授、纽约长老会/哥伦比亚大学欧文医学中心结直肠外科Ravi Kiran主任、意大利巴勒莫大学外科主任Antonio Longo教授和中山大学肿瘤防治中心结直肠外科陈功主任医师参加了讨论。首先探讨的是超低位直肠癌保括约肌手术后产生的功能问题,以及相关放疗和回肠造口的临床决策。专家们提出应在确保根治效果的基础上,采用个体化手段:对于局部进展期的低位直肠癌,多数倾向通过放化疗降低局部风险;也有专家提出先诱导化疗,根据肿瘤应答决定是否跳过放疗的策略;而对于无法耐受根治术或保肛意愿坚决的患者,完全新辅助或加强的放化疗是另一种选择。随后讨论了观察与等待策略,包括治疗前后的指征判定、方案选择及随访密度。个性化治疗再次被提出:根据放疗效果评估完全病理缓解的机会,以决定是否采用完全新辅助策略。针对最后一个话题,放化疗后近似完全缓解或降期明显的患者,局部切除的指征和风险。专家们多数认为这是个探索中的策略,目前证据不足以支持其常规开展,尤其是放疗对直肠系膜未必能达到与肠壁等同的疗效。此外,放疗后局部切除切口的愈合问题也值得关注。

第三部分为炎性肠病主题:储袋炎,由我院消化内科晁康副主任医师和克利夫兰诊所消化内科兰楠医生主持并引导发言。讨论专家包括纽约长老会/哥伦比亚大学欧文医学中心炎性肠病中心主任沈博教授、芝加哥大学病理科肖书渊教授和北京协和医院消化内科钱家鸣教授。储袋炎为IPAA术后最常见的远期并发症,发生率约50%,诊断和分类标准欠清晰,临床认知不足。讨论专家就储袋炎的诊治规范、发病机制、病理特征及诊疗新进展进行讨论。钱家鸣教授介绍了目前国内的诊疗规范,指出目前我国储袋炎相关临床经验存在的不足。沈博教授基于20余年来探索储袋相关问题的经验,对储袋炎病因进行了细化,并介绍了其近期发表的储袋炎相关国际诊疗指南及新进展。作为知名的病理学专家,肖书渊教授从病理学角度对储袋炎的发生机制及危险度分层进行讨论。通过三位教授的热烈讨论,我们对储袋炎的规范化诊治有了更深的认识,在细化病因的基础上,储袋炎的“精准治疗”也许不难实现。

最后,与会专家们高度评价了本会场对消化道疾病重大问题的选取,也表示十分高兴有机会与国际知名同行深入讨论富有争议性的话题。受国情、文化和历史等因素影响,各国在探索临床难点时往往采取不同的策略;以讨论为主题的、充满思维碰撞的研讨可为本领域带来更多的学术火花。北京时间晚11点,国际分会场圆满落幕;但对于参加广州消化道疾病的国内外专家来说,新的想法可能才刚刚开始。

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号