花季少女小花(化名)间断便血半年,脸色发黄,胃肠镜赫然显示她的结肠壁密密麻麻布满了息肉。今年初,她在中山大学附属第六医院接受手术切除了整个结肠,近日返院行回肠造口关闭,成功实现保肛。

据该院结直肠肛门外科练磊主任医师介绍,小花所患为家族性腺瘤性息肉病(FAP),几乎百分百会发展为肠癌,建议家族成员及时做基因检测和肠镜筛查。

肠道密布息肉出血

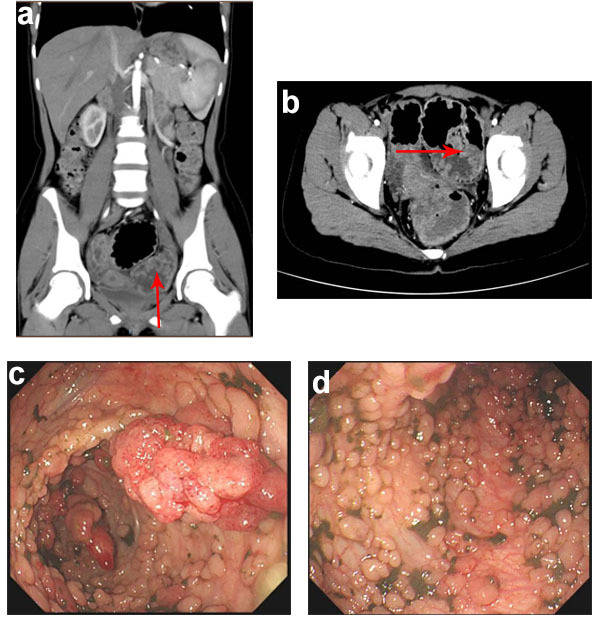

小花今年12岁。在这次就医的半年前身体开始出现异常,间断便血,面色萎黄,整个人总是感觉很疲劳。觉察到孩子的异样后,父母带着小花去医院进行检查,血常规发现小花的血色素远低于正常值(110-150g/L),只有84g/L,胃肠镜及CT检查的结果,更是让一家人无比震惊。

肠镜下清晰显示,小花的肠道壁布满了息肉样隆起,密密麻麻,观之可怖。在医生建议下,家长立马带着小花来到中山六院求医。接诊的结直肠肛门外科练磊主任医师查看检查结果后,详细询问家族史,考虑为家族性腺瘤性息肉病(FAP)所致的便血及贫血。

腹部CT和肠镜下显示,结肠多发息肉。

手术切除病变结肠

据了解,临床上有超过80%的结直肠癌是由结直肠腺瘤发展而来。尽管发病原因大部分不明确,但有一些疾病几乎百分百会发展为肠癌,其中之一就是家族性腺瘤性息肉病。

由于小花的肠道内布满息肉,并且出现便血等症状,已经有手术适应症。手术方案包括切除全部结肠和直肠,并进行永久性回肠造口;或者只切除结肠,保留直肠,进行回肠与直肠吻合等。

家属强烈要求保留肛门,并希望孩子术后能规律排便,尽可能减少对未来生活的影响。结合患者需求,练磊团队经过多次讨论,最终决定,切除女孩的全部结肠并保留直肠,通过设计回肠储袋与直肠进行吻合,同时进行预防性回肠造口。

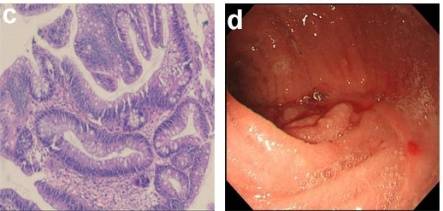

手术顺利。病理结果提示,小花的肠道息肉病理为管状腺瘤,尚未发生恶变。成功手术后三个月,小花回院复查,肠镜检查显示储袋粘膜及吻合口恢复正常,顺利接受回肠造口关闭,将实现正常排便。

治疗前后对比:c.结肠息肉的镜下表现;d.术后3个月复查肠镜显示储袋粘膜及吻合口正常。

家族成员早做筛查

练磊介绍,小花患上的FAP是一种由APC基因突变引起的,以结直肠多发腺瘤性息肉为特征的常染色体显性遗传病,约占所有结直肠癌的1%。家族性腺瘤性息肉病患者的大肠息肉数目通常有100枚以上,多在300-3000枚之间,最多可达5000枚,数量多的呈地毯式密集分布,几乎看不到正常消化道黏膜。大息肉多有糜烂、出血,如不预防性切除结肠,患者至50岁时几乎100%癌变。

虽然小花家族中并未发生过类似疾病,但家系成员需要及时筛查相关疾病,做好能做基因检测。FAP患者和APC突变基因携带者,建议从10-15岁开始每年进行1次肠镜检查。此外,宜从25-30岁开始随访相关肠外肿瘤,如甲状腺肿瘤、肝肿瘤、硬纤维瘤等。

练磊表示,进行肠镜监测的FAP患者大肠癌发生率为3%-10%,远远低于未行肠镜检测的患者。等到出现症状才就诊的患者,其大肠癌的发生率为50%-70%。因此,进行肠镜监测显得尤为重要。

当然,即使不是家族性遗传性息肉病的一般人群,到了一定年龄,特别是40岁以后,也应该定期做消化道内镜检查,以便及时发现病变,尽早治疗。对于大便异常,包括血便、粘液便、大便次数增多、肛门下坠、大便不尽感等,要特别引起警惕。

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号