癌症发病率和死亡率逐渐走高,而越来越多的证据证明,早期筛查、早期干预能够将这一高致死性疾病扼杀在初始阶段。医学领域一直在查找着癌症的早期标志物和治疗靶点。

日前,由中国生物工程学会主办的“2021生物医学领域高价值专利项目评选活动”发布终审结果,中山大学附属第六医院两项专利技术成功入选高价值专利项目库。两个研究团队从“高”“低”两个维度,去狙击结直肠癌等恶性肿瘤。

中山大学附属第六医院两个团队入选高价值专利项目库。

A:

从最微观的基因碱基中检索出癌症信号

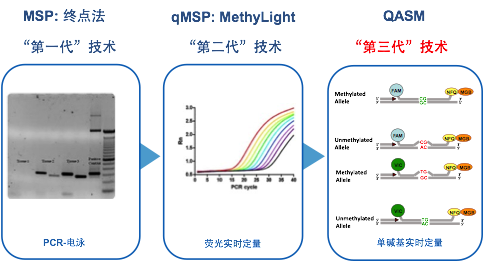

“单碱基分辨率下检测基因组甲基化水平的新技术及其定量系统”,一听这名字,就透着高大上的感觉。而其在临床实践应用中,确实也非常的高大上。“能大大提升检测精度不说,还能提升扩大检索的范围,在特定的基因组区域查找出更多的肿瘤标志物。”禹汇川研究员表示,该技术虽然一开始应用在了大肠癌筛查上,但前景应用是所有与DNA变异相关的疾病研究领域。

禹汇川研究员表示,以前的技术是对特定基因的上百个碱基进行全面的分析,而这一技术的优势是将搜索和测定的界面缩小在了1个碱基上,表面看是将摄像头的10万级像素提升到了1000万级的像素。但这种突破的意义非常巨大。

“假设我们考古领域在琥珀、化石里成功提取到了DNA,这一技术都能帮我们分析出古生物的生理状况。更遑论从毛发、血液、大小便这些本就能检测出健康信号的标本中,查找出早期癌症释放的特别信息。”

以大肠癌为例,如果使用大便里的脱落DNA作为无创检测的标本,第一代的DNA甲基化检测技术的特异性是80%,一个相当不错的水准了;第二代技术的特异性就进步到了90%。专利所代表的第三代技术,其特异性可以达到95%。

为什么不是100%,那是因为恶性肿瘤这个坏东西本身有异质性,它本身会透过基因甚至更微观的碱基来释放信号不假,但它又是一个危害健康的多重间谍,有很多备份计划,遮遮掩掩的去遮蔽这些碱基释放出来的信号。把病态的信号,掩饰成了健康的信号,以获得生存壮大的机会,直到最后藏不住了,而这时患者的病情也就进展了。

禹汇川研究员在进行实验。

新技术还能用于遴选最佳药物方案

现代医学研究,其实是一个从宏观走向微观、更微观世界的过程。早期,通过解剖和外科技术,来观脏器、组织的变化来界定病态与健康,然后寻找方案。

19世纪,人们在显微镜下发现了脱氧核糖核酸(DNA),到了20世纪60年代,人们发现了DNA是个稳定的双螺旋结构。再后来又发现了基因,更进一步发现了搭建基因的碱基对A、C、T、G,他们之间的不同组合,构建了健康与否的基础形态。

而要进一步阐释禹汇川研究员团队的专利,我们还需要理解一个概念——DNA甲基化。很高深的一个生物学理论,简单点说就是DNA甲基化在调控基因表达、维持染色质结构、基因印记、X染色体失活等生物学过程中发挥着重大的作用。它使得地球上所有的生物被区分为不同的门纲目科属种,它让我们找不出完全相同的两片叶子。

肿瘤发生发展过程中的DNA甲基化改变。

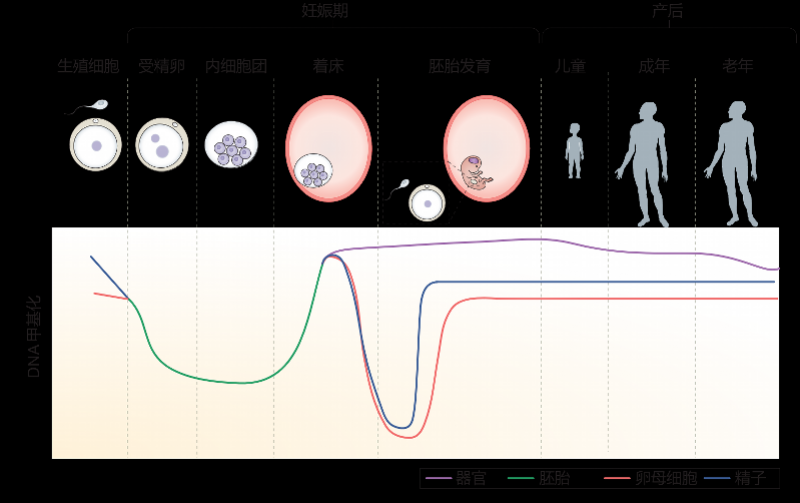

人体发育和衰老过程中的DNA甲基化变化。

DNA甲基化决定了个体和个体之间的差异,区别开我和你,人类和其他物种;它还决定了个体内部不同细胞之间的差异,区别开表皮细胞、生殖细胞;它还能决定同个细胞不同时空阶段的差异,一个小时之前的细胞和一天之后的细胞发生的变化,于是有了青春和老迈,健康和病态。

衰老,普通人理解为胶原蛋白的丢失,本质上DNA甲基化发挥着重要作用。

“生命个体所有的细微的变化,DNA甲基化都在发挥着作用。它全程参与生物发育的各个阶段,参与老、弱、病的过程,还和周围环境相互作用,形成癌变,导致基因突变型疾的病发生发展。”

基因和基因碱基也需要解释。人类基因工程不断深入,发现了数万计的基因和数十亿计的碱基。当某个基因关键区域的碱基出现错配,A、C、T、G的顺序被打乱,重复或缺失,这个人就会有变化,好的坏的都有。比如EGFR基因出现变异导致肺癌,人们开发出了靶向药物去纠正、抑制这种基因错配带来的影响。再比如安吉丽娜朱莉科普的Brca1-2基因突变会导致乳腺癌,于是有了针对性的研究方向……

基础医学领域早就实现了甲基化检测,而且在基因测序技术的助推下,不断完善。从禹汇川团队专利的名字来看,就知道这其实也是一种甲基化检测技术。他们将原本只能同时检查100个碱基对的检测方案,升级到了可以对单个碱基进行逐一检测,同时扩大了检测的搜索范围。“以前只能在1%的基因组区域内搜索肿瘤标志物,而现在能搜索100%的范围,能找到更多更早期的疾病标志物。”禹汇川告诉南都记者,中国和欧美同行八个医疗中心,都已经应用了这一技术方案,找到了三个新的肿瘤标志物。

禹汇川表示,该专利其实是“一个试剂盒+一个技术流程+一个算法流程”。拥有完全的自主知识产权,并且得到了国际国内同行的验证。经济上并不昂贵,速度和特异性更高。

“其临床应用价值不仅体现在肿瘤标志物开发、早期筛查方面,还能参与患者治疗方案的选择。比如恶性肿瘤对哪些化疗药物敏感,是否适用于免疫治疗,能够较快速的实现对患者的精准治疗。”

B:

从免疫球蛋白中找肠癌的早期信号

和禹汇川团队基于基因测序层面的检测手段不同,中山六院临床检验科刘焕亮教授、刘瑞贤博士后团队的研究方向则聚焦在了免疫球蛋白这个领域。

现代医学已经证实,恶性肿瘤发生本身就是自身免疫异常的结果,而免疫球蛋白反映的就是自身的免疫状态。

“我们常规体检中,往往会进行一些恶性肿瘤标志物的检查,比如检测血液中CEA(癌胚抗原)、AFP(甲胎蛋白)等标志物,前者是多种癌症的共有标志物,而后者是肝癌的特有标志物。”刘焕亮教授告诉南都记者,这些检测本身并不昂贵,符合卫生经济学的要求。但这些标志物存在着一定的不确定性,有些癌症患者肿瘤标志物不一定升高,同时有些人肿瘤标志物升高,也不一定是患癌了。

刘焕亮团队

刘焕亮团队研发的免疫球蛋白检测试剂在结直肠癌诊断剂方面的应用专利其核心就是聚焦于肠癌B细胞抗体亚型和抗原特异性抗体亚型的新型免疫球蛋白检测,通过分析血液中免疫球蛋白的表达水平可以辅助肠癌的诊断。

免疫球蛋白水平的波动是自身免疫系统的整体反映,免疫球蛋白的检测更有助于临床医生对肿瘤患者免疫状态进行追踪及预后的预测。该系列专利在诊断效能上,与临床现有的CEA、CA199(糖类抗原199)等常规指标比,具有更高的灵敏度和特异性。且基于抗原特异性免疫球蛋白具有出现时间早、数量多、半衰期长的特点,特别适合作为肿瘤早诊标志物。

“从取样方式上看,免疫球蛋白检测来源于血液样本,具有易获取,患者易接受的特点,其作为早期筛查的媒介十分有价值。从可及性和便利性看,免疫球蛋白检测技术成熟,检测的方法和所需的仪器是当前临床检验诊断的常规手段,更易于推广和应用。”

好用,不贵,适合推广,是该专利的具体优势。据悉,目前该专利技术处于实验室验证阶段,在扩大样本检测的同时也在围绕专利核心问题开展升级优化。

采写:南都记者 王道斌

通讯员 简文杨 戴希安

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号