继第一期《立德树人-医学人文教育彩虹桥系列课程》成功举办并取得广泛好评后,第二期课程于3月28日顺利开讲,国内知名医学人文学者、中山大学医学院医学人文教研室主任程瑜教授带来题为《作为社会基石的照护:人类学视角下的医学人文》的精彩讲座。继教科副科长李卉致辞,课程负责人、神经科主任李中主持。

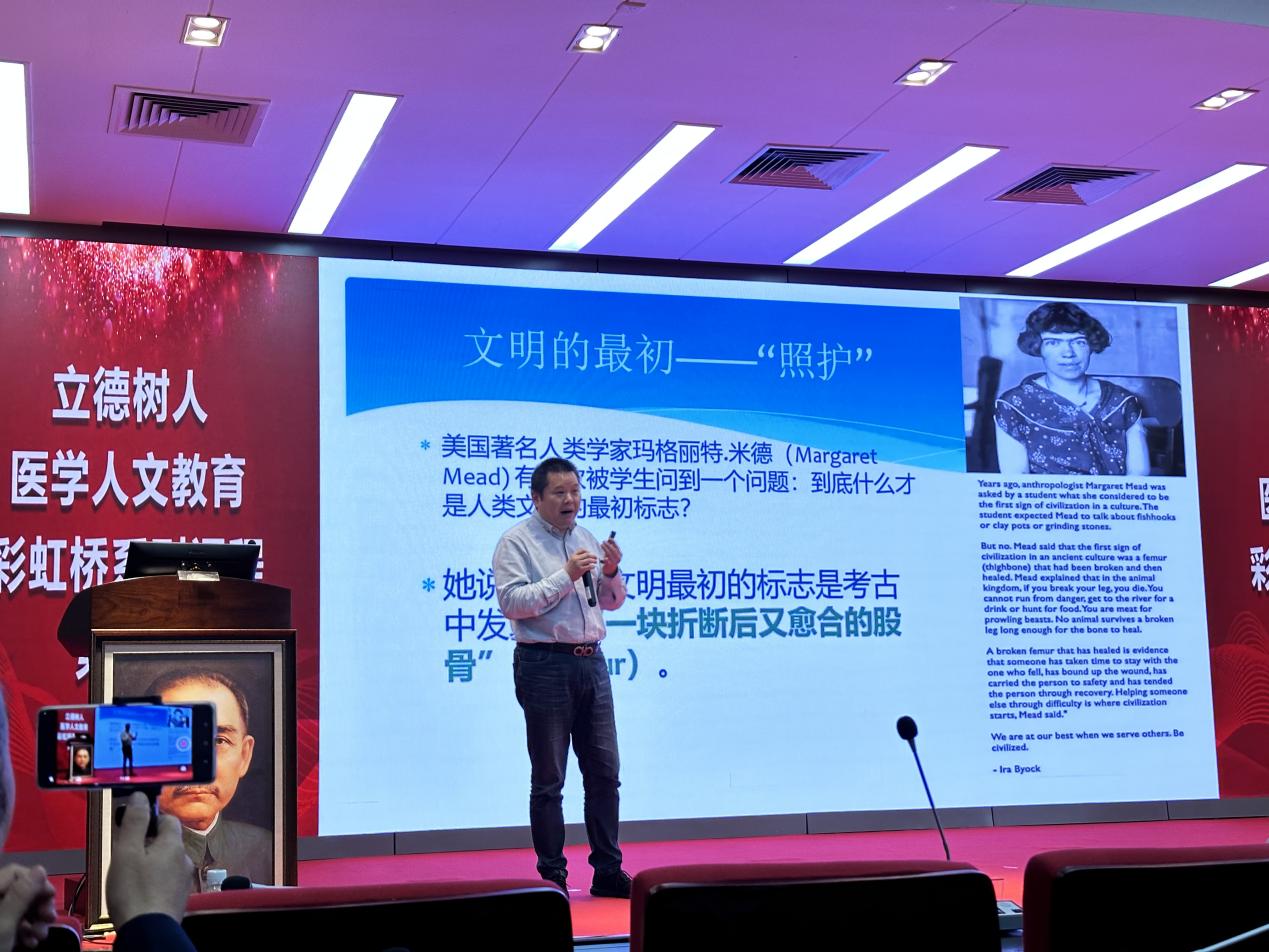

程瑜教授授课现场

培训中,程瑜教授从“何为照护?”为导入,由古至今、深入浅出地讲述了:人类学视角下的医学人文、人类学视角下的信任与互惠、人类学视角下的理解、人类学视角下的倾听、人类学视角下的跨文化比较与交流,最后讲述了人类学视角下作为社会基石的照护。程瑜教授详细阐述了著名医学人类学家凯博文教授的疾病解释模型,指出疾病可分为病(disease)和痛(illness),前者是客观上的生理上的病症,后者是体验上的疾病,是患者身体上的感受,是人们对健康问题的主观或自我定义。当前的临床实践中,人们往往只关注各种具有生物医学意义的指标、数据,而较少关注患者的主观感受和体验,程瑜教授认为可以参照“凯博文九问”,创建具有中山六院特色的问诊模式。他强调,照护就发生在这些非常卑微、非常琐碎的时刻,照护已经不再只是一个医学问题,而是一个关于人性的问题,一个关于爱的终极问题。一位好医生不仅要医治患者的“疾病”,更要照护患者的“病痛”。

李卉副科长指出,《立德树人-医学人文教育彩虹桥系列课程》为年轻医生在临床工作中如何“做一个好医生”指明了方向,本次课程培养了住陪医生如何更好的与病患沟通,如何做到真正意义上的照护,对提升年轻医生的人文素养具有积极推进作用。

继教科副科长李卉交流发言

李中主任表示,《立德树人-医学人文教育彩虹桥系列课程》取得热烈反响,医学人文教育的步伐要一直继续下去。“上医医未病,中医医欲病、下医医已病”,医生应关注患者的主观感受和体验,增强患者的获得感、幸福感和安全感,才能达到“信任和互惠”。

课程负责人、神经科李中主任主持总结

《立德树人-医学人文教育彩虹桥系列课程》在下个月会继续开展第三期讲座,欢迎大家积极地学习交流!

附程瑜教授简介:中山大学医学院医学人文教研室主任、教授、博士生导师。中山大学社会学与人类学学院、中山大学附属第七医院双聘教授,中山大学健康与人类发展研究中心主任,Asian Journal of Medical Humanities杂志执行主编。国家社会科学基金重大项目首席专家。

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号