8个多月前,当新冠病毒在美丽的江城肆无忌惮的传播时,我院的17名逆行者,在副院长姚麟的带领下,一头扎进了暴风眼中,投入到充满茫然、未知的抗击新冠工作当中。平安回归时,这支队伍成了为数不多的全党员援鄂医疗队。大半年过去了,社会日渐承平,17名队员中的优秀代表,重新聚集在了党旗下,聚集在了广东省博物馆三楼,“众志成城——致敬抗疫者”展览的现场。

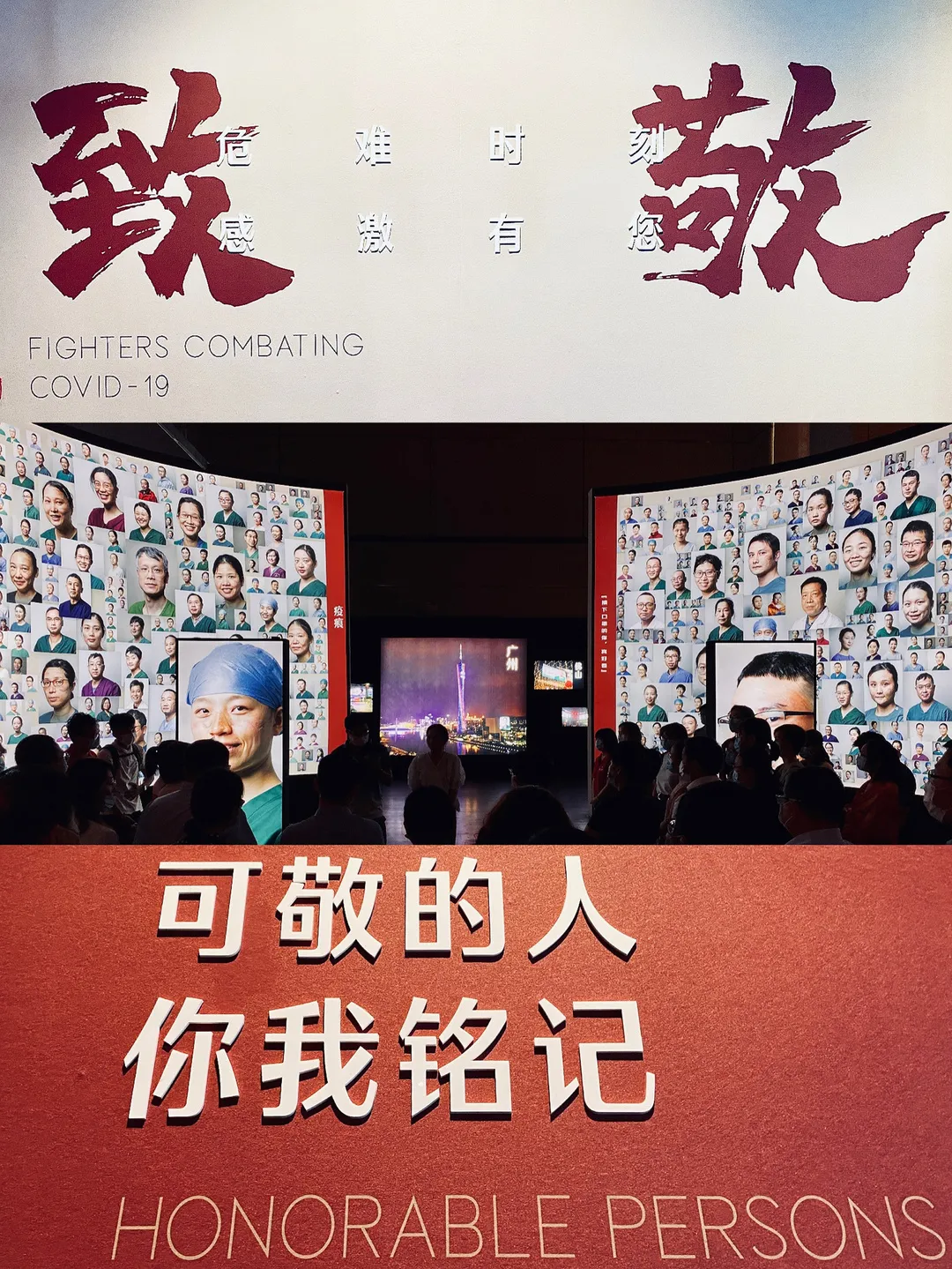

9月2日,我院、南方都市报、中山大学电子与信息工程学院(微电子学院)、中山大学数据科学与计算机学院“众志成城——致敬抗疫者”党建交流活动在此举行。由南方都市报和广东省博物馆联合举办的这一展览,愈发火爆,越来越多人来这里搜寻抗疫期间的自己,寻找那段宝贵的,满是人性光辉的记忆。

“看了展览,一直非常激动,非常感谢南方都市报,做了这么好一个展览。我们依然还在抗疫当中,包括医院在内的百业在复工复产中复苏。”我院党委书记李汉荣表示,抗疫至今,挺过了最艰难的时段,也有了沉淀和积累。但最大的感受,还是全民抗疫激发了我们所有人内心向善的力量。

党委书记李汉荣

越是重大事件,南方都市报为代表的媒体就越是参与者和见证者。南方报业传媒集团管委会委员、南方网总编辑、南方都市报党委书记、总裁梅志清已是多次观展。“南方都市报和省博物馆主办致敬抗疫者的展览,目的就是向在党的坚强领导下的伟大的抗疫精神致敬。最关键的是,我们希望通过这样的展览、党建交流将抗疫精神固化下来,让大家永远铭记。”

每一张展出的画面中

都有中六人的相同故事

为了筹备好这一展览,南方都市报在广东省文旅厅的指导下,在广东省博的通力配合下,用了近半年的时间筹备、征集展品。所收到的展品各类视频资料多达数十G,图片数千张,各类抗疫见证物上百件。

而这一张张的画面,一帧帧视频,俨然成了当初逆行出征者寻找峥嵘岁月时自己的场所。当队员们来到全国各省医疗队的有趣命名墙时,我院援鄂医疗队队员、呼吸内科专家韦民教授显得异常兴奋。“广东队的队名是‘粤来越好’,我们当时也是这么想的……”,即便是在二三月间武汉抗疫最为紧张的时候,广东医疗队的队员们也是在用各种各样的方式舒缓自己的压力。因为他们深知,只有健康、积极的医务人员,才能给当初身处疫情核心区域的患者带去帮助和慰藉。

在一张描述援鄂医疗队队员剪发的照片前,一众队员,尤其是女队员们感慨不已。“今天郅敏主任没有来,如果她来了,应该更有体会”,李汉荣书记表示。

在抗击新冠疫情的初期,大家对于疫情的防控仍在摸索中前进。而女性的长发,可能带来的病毒沾染,是防控专家们最先发现的细节。于是,4.2万名援鄂医疗队中的女性队员,不论是齐肩、齐腰也罢,不少都剪掉了自己的长发。

郅敏主任的剪发故事,在朋友圈引发刷屏。因为为她剪发的,是她的先生。原因异常的朴素——因为这样可以减少感染的机会,且洗发后容易干,可以多点时间休息。如同郅敏主任一样,每一个援鄂医务人员背后,都有一个坚定的后盾在支撑她、他们前行。只是那一刻,勇敢的逆行者们暂时舍弃了小家,投身到抗疫洪流当中“这条视频里,有我们呼七病区的故事”

在展览中,医护人员现场观看了南都制作的视频《我爱的人,你还好吗?》,看到一幕幕抗“疫”一线现场画面,有医护人员不禁潸然泪下。

在视频中,姚麟认出了自己病区的患者。其中一位是武汉汉口医院的医生,一家三口都感染了新冠肺炎,元宵节当天,中山六院医护人员给患者送汤圆,医生对着镜头说,“我想活,汤圆要慢慢熬,日子也是终究会甜。”

视频中还出现两位熟悉的面孔——84岁网红奶奶。“网红奶奶”爆红,源于她和丈夫共患难、战疫情的故事。爷爷在武汉汉口医院病房中一边打着点滴,一边照顾同时感染上新冠肺炎的奶奶,他们的爱情故事,在网络上刷屏,打动了许多网友。“他们50天都在我们病区(汉口医院呼吸七病区),感染新冠肺炎前就患有阿尔兹海默症,卧床了三个月,”姚麟说,除了积极治疗新冠肺炎外,他们为奶奶量身定制了多学科团队的个性化治疗和康复锻炼。团队还按照五阶梯方法为她私人定制营养治疗方案,尽可能帮助她进行适度的锻炼复健。

2月26日中午,经过我院援助湖北医疗队的精心救治,84岁“网红奶奶”和丈夫双双康复出院。“累计收治在呼吸七病区的150名患者中,超过60岁的有84人,超过80岁的有23人,超过90岁有2人。”

从包机到包机场、包城

义无反顾的扎进了前途未卜的抗疫征程

作为广东省援鄂第二批医疗队的队长,同时也作为我院17名队员的主心骨,姚麟院长在抗疫归来后一直在思索着一个问题——该怎么为患者做得更多?于是他参加无偿献血,宣传无偿献血,希望用可再生的血液,挽救不可再生的生命。

“那个时间(援助武汉期间)不敢说是凄风苦雨,但是确实有一种山雨欲来风满楼的感觉。我们把时间拨回到1月底,不断传来的消息是有医护感染、武汉的疫情在不断蔓延,甚至还有医务人员牺牲。在这样一个背景下,我们的队员报名去武汉,肯定是有些害怕的,但是我们克服了。”

没有人生而无畏,只是有些人选择了勇敢。姚麟率领的17名中山六院队员是这样的,广东省援鄂的2484名医疗队员是这样的,全国4.2万名一头扎进武汉、湖北,用紧绷的防护服、口罩、护目镜对抗病毒的也是这样。

姚麟表示,去到武汉后,有很多和原来的预想不同。生平第一次“包机”;然后到武汉天河机场,发现把机场也“包”了,然后到了武汉市的马路上,我们才知道我们好像把整个江城武汉也“包”了。

“当时的情况就是濒临崩溃的医疗体系和坚韧不拔的医务人员,感觉我们生活的空间到处弥漫着病毒。”

“我们不是英雄,我们是平凡人,但是时代选择了我们,我们便要无愧于这样的选择。我非常感谢跟我在一起奋战了55个日夜的战友,我觉得这是我这辈子最宝贵的一个财富。”

在广东第二批医疗队抵达汉口医院后,成建制的接管了汉口医院的呼七病区。里面有太多太多感人的故事,有太多太多对生命的敬畏和坚持。“刚刚开始时,医疗资源是比较缺乏的,有位非常年轻的患者去世了,当时很多队员都哭了。”

还有一封令人忘怀的信件,姚麟铭记于心。信是70岁的老爷爷老奶奶写的,信上写到他孩子一家三口都病了,其中妈妈去世了。老人们恳求广东医疗队,说他们老两口不重要,但请务必救救13岁的外孙女。

“打动灵魂深处的,往往是那种有力使不上的感觉。”

很多记者问姚麟抗疫期间穿脱防护服的繁琐程序。其实他最大的想法只有一条——这辈子不再穿脱防护服了。“因为作为一个管医院的副院长,如果我要开始穿脱防护服的话,那就说明我们中国人民又遭灾了。我不希望再有这样的机会。”

客场作战时的东道主:

感谢你们为湖北拼过命

广东医疗队援鄂期间的主战场,就集中在首批启动的三家定点收治医院之一 ——湖北武汉市汉口医院。而医院党办主任张林,2日也跟随我院的团队一道前来观展。他亲历了广东医疗队抵达前后的所有悲喜剧。

湖北武汉市汉口医院党办主任张林

“20日院士宣布疾病有传播性,21日我们就成了首批定点医院,当天晚上,医院门诊大厅就开始聚集着大量的就诊病人。发热病人一夜之间陡增到近2000人规模,而且这个规模一直持续了一周时间”。

武汉的医务人员很想去救每一个病人,但是光当地的医务力量确实不够。800多人的汉口医院,疫情初期倒下去的,超过40人以上,减员超过5%。“支援队伍的到来为我们分担了巨大的压力,同时也给了我们坚强的信心。我觉得那个时候,信心是最重要的。”

广东对口支援的医疗队伍前后抵达,来不及做很好的休整,马上就投入到战场。”武汉是主战场,我们医院是主战场中的主要阵地,所接受的冲击和压力是非常大的。谢谢广东医疗队,真的,由衷的谢谢你们,谢谢你们为湖北、为武汉拼过命。”

见证者的生死观

因一件防护服而改变

南方都市报记者刘军,是南都派往武汉抗疫一线的一名记者。通过细致的采访,细腻人文的笔触,他发回了一组组感人至深的爆款。

南方都市报记者刘军

“我三次请战前往一线报道,其实也跟医务人员有关,当时除夕第一批医疗队要去武汉的时候,我有去送他们。当时我写了一篇文章,《武汉紧急求援抗击新冠肺炎,广东万名白衣天使请战》,文章专门提到一个细节——广东省卫健委主任段宇飞在机场含泪向医护人员鞠躬。因为,我当时就站在广东省卫健委主任段宇飞旁边,他的眼泪在眼圈里面打转的时候,我看得特别清楚。”一个省的卫生行政主官如此动容,是因为当时心里没数。不知道队员是否能够全都平安归来。

“医护人员强烈的职业使命感和责任感对我触动很深,我觉得我作为记者更要到前线去。”

没有系统的防护培训,他一头扎进了一线的报道当中。接受了培训之后,又嫌护目镜起雾,多层手套影响观察和记录。刚开始对这样的防护有点抵触,但广东医疗队的医务人员生气了。“那位骂醒我的医生所说的每一句话,我都记忆犹新。他说我们年轻人不惜命、不知道生命的可贵,不知道这个病毒的厉害。”

媒体工作者在另一个战线战斗

我们是在一起的

“我们其实现在还在抗疫当中,但刚才很多画面让我们激起内心的波澜,”我院党委书记李汉荣表示,医院同事们从1月份疫情开始至今,一直都绷着弦,在疫情这高压力下尽可能正常的工作。

她说,在最艰难的时间经历了这一场战斗,所凝聚的这股力量一直在内心沉寂着,通过这个展览再次凸显出来,“我觉得非常有意义。”

“我们中山六院,抗疫到现在,向前方派出了医疗队,医院大本营也是零感染,然后我们负责天河区的隔离观察点,到今天仍在运转,直到现在,还有10名医护坚守在那里。”

谈起这次抗疫最大的感受,她认为是这场战“疫”激发了所有人内心向善的力量,不管是医护人员,还是其他各行业,以及媒体工作者,“你们是在另一个战线战斗,医务工作者是直面着病毒的威胁,你们是和我们一起的。而用这样展览的形式,把这种宝贵的精神财富固化下来存在心里。每一位参与抗“疫”的医护人员来都认为,这是人生非常宝贵的一次经历,今后我想这股力量永远是支撑我们前行的最宝贵的财富。

记者承受了各种各样的危险

跟医护人员一样伟大

“感谢南都创作了这么好的作品,今天深受感动,非常震撼!”中山大学电信学院党委书记莫华表示,看到太多感人的故事,图片、影像,再次唤起了我们对医护人员的尊敬。

中山大学电信学院党委书记莫华

“我们的记者们也是令人敬佩的,有句话叫做‘如果你拍得不够好,是因为你离得不够近’,他们在同样容易感染暴露的情况下,用自己的笔去展现、保留这种宝贵的精神财富,唤起“更多”的人对抗“疫”的支持”,莫华说,记者与医护人员一样伟大,承受了各种各样的危险,一样是的英雄。”中山大学电子与信息工程学院的医疗电子也在这次抗“疫”过程中发挥了作用。

面对未知病毒的恐惧,医护人员选择逆行,他们的付出不仅拯救了宝贵的生命,他们的“抗疫”精神还将成为我们民族巨大的精神财富。今天在把它保留下来,让人们去参观、学习、交流,是非常了不起的事情,我们看到,电子与信息科技在这次“抗疫”过程中也发挥了很大作用。我相信,我所在的电子与信息工程学院的同事们,将会在“抗疫”精神的激励下,努力为国家的医疗卫生事业和人民健康做出更多更大贡献。

南方都市报所做的

希望将抗疫精神固化下来

南方报业传媒集团管委会委员、南方网总编辑、南方都市报党委书记、总裁梅志清表示,南方都市报和省博物馆主办这场疫情抗疫者的展览,目的就是向伟大的抗疫精神致敬。

南方报业传媒集团管委会委员、南方网总编辑、南方都市报党委书记、总裁梅志清

多次观展的她,2日再次观展时仍深受感动。“面临那样一个濒临崩溃的医疗体系,不屈不挠的医护人员仍然冲锋在前,守护着我们的安全。他们的专业、敬业、向死而生,以及脸上深深的“疫痕”,但在困难面前仍然展示出的乐观自信,无不感人至深。”

梅志清书记表示,时间过得很快,善忘是人之常情。“但是这种抗疫的精神要长存,还是要用一种形式把它固化下来,让大家永远铭记,所以南都就筹备了这样一个展览。希望我们走出博物馆之后,能够继续弘扬、传承我们伟大的抗疫精神,在各自的岗位上做得更好。

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号