11月13日,第八届广州消化道疾病周消化道免疫治疗分会场暨广东省难治性肠癌联盟年会在广州顺利举行。

中午首先开场的是令人激动的“OPTICAL研究会议”。CSWOG结直肠癌专委会主委、国家卫健委《中国结直肠癌诊疗规范》专家组组长、中山大学原常务副校长、我院首任院长汪建平教授对“OPTICAL研究”表示充分的肯定,汪校长同时也指出经历五年的时间,OPTICAL研究已经入组结束,目前处在数据进一步收集阶段,期待明年能够出来满意的成果,在国际上发出中国好声音。我院副院长、结直肠肛门外科一区黄美近主任医师则对各个入组中心的研究者表示感谢,感谢各研究者为研究付出的努力。

广东省难治性肠癌联盟发起人、国家卫健委《中国结直肠癌诊疗规范》专家组成员、我院长助理、肿瘤中心主任邓艳红教授表示,经过五年各研究者的努力,“OPTICAL研究”预期入组的病例已全部完成,此次研究者会希望将接下来非常关键的数据随访任务进一步落实。我院肿瘤内科胡华斌博士详细介绍了研究的入组情况和接下来的随访工作安排。

接下来,各中心的研究者均对随访工作提出了宝贵建议并表示将积极配合数据随访,期待研究完整的结果出炉。

下午14:15分,广州消化道疾病周消化道肿瘤免疫治疗分会场暨广东省难治性肠癌联盟年会正式开始。

会议荣幸邀请到CSWOG理事长、中华医学会肿瘤学分会主任委员、四川省肿瘤医院院长林桐榆教授以线上视频的形式致辞。林桐榆教授对于联盟工作给予了充分的肯定,希望可以为更多难治性肠癌患者带来更好的治疗效果。

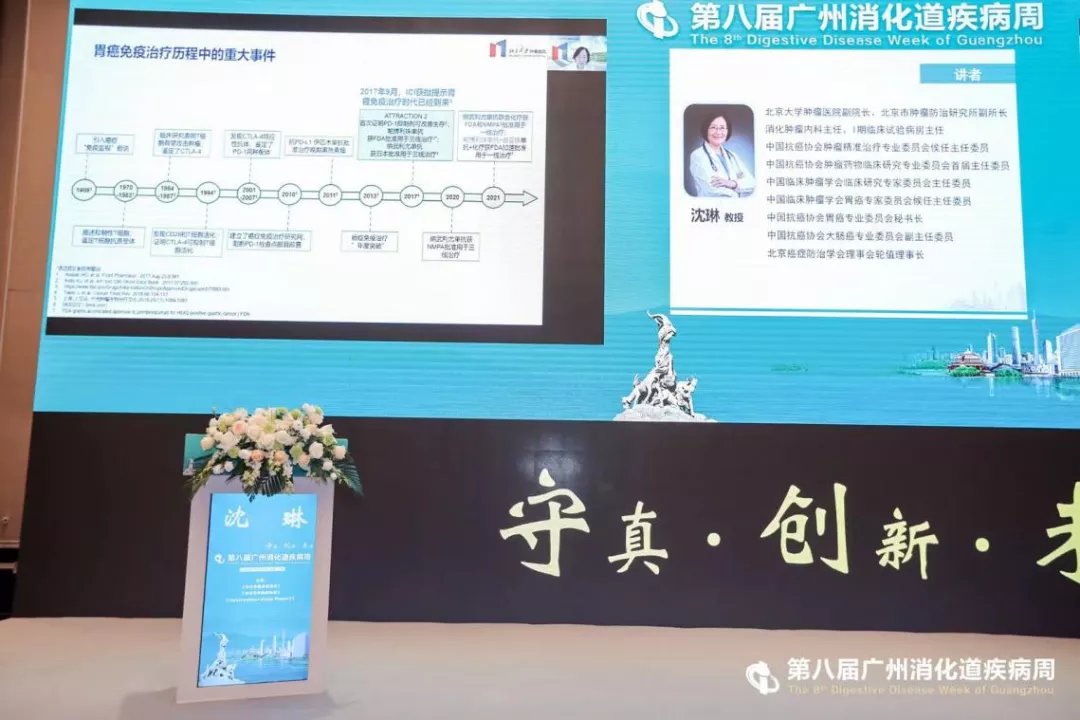

CSCO临床研究专家委员会主任委员,北京大学肿瘤医院副院长、北京市肿瘤防治研究所副所长沈琳教授连线致辞,她表示肿瘤免疫在目前具有巨大前景,希望可在难治性肠癌中取得进一步突破。

在与会人员的热烈掌声中,中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会主任委员、中国抗癌协会大肠癌专业委员会候任主任委员、中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科主任王锡山教授发表线上讲话。王锡山教授对广东省难治性肠癌联盟工作表示充分肯定,并对联盟的发展和未来表示期待,希望联盟取得更好的成果。

中山大学孙逸仙纪念医院病理科主任、国家杰出青年基金获得者李建明教授表示很高兴看到中山六院在难治性肠癌中取得巨大进步,希望未来使难治性肠癌由难治变成可治的可能。

邓艳红教授首先介绍了难治性肠癌联盟成立的初衷,接着对广东省难治性肠癌联盟在过去一年的工作进行了总结,并对联盟未来的发展提出了更高的目标,希望通过各联盟单位的努力,能使难治性肠癌变成可治性肠癌。

开场环节结束后,第一节学术会议正式开始。主持人由来自广东省人民医院消化道肿瘤科主任马冬教授和东莞市人民医院肿瘤防治中心主任贾筠教授担任。

首先由林桐榆教授以线上形式为我们讲述2021年肿瘤学主要进展及思考。

林桐榆深入浅出地讲述了肿瘤靶向治疗、肿瘤免疫检查点药物、淋巴瘤诊治的主要进展。对每个临床研究都提出了自己独到的见解及对其他瘤肿的启示作用,让临床医生对于目前各大瘤肿诊治手段都能触类旁通的进行思考。

最后林桐榆还提出了未来肿瘤研究的重点,包括如何更好地识别潜在恶性病变并预测治疗时机、人工智能与癌症早诊早治、优化肿瘤综合治疗模式、预测疗效与耐药、探索儿科及罕见癌症精准治疗、优化老年患者诊疗模式及减少治疗毒副反应等方面,给在场及线上的各位专家很大启发。

随后,沈琳教授在线上分别从胃癌免疫一线治疗的优化方法和克服免疫耐药策略两部分为我们盘点了今年的最新研究进展。

沈琳教授深度解读了胃癌领域最热门的Checkmate649、Orient-16及KeyNote811等研究,展示了免疫治疗在胃癌一线治疗不断优化的历程,值得注意的是,胃癌一线“无化疗”的管理模式、免疫双抗的研发以及免疫治疗在胃癌新辅助、辅助治疗的应用也在不断探索和讨论中。

沈琳也提到,目前免疫精准治疗是一大难题,克服免疫耐药的策略包括研发新靶点药物、免疫联合抗血管靶向治疗等,对于如何筛选出适合单独免疫治疗或联合治疗的患者仍是任重而道远。

来自广州医科大学附属第二医院胃肠外科魏宜胜教授、南部战区总医院肿瘤科主任谢波教授、广州医科大学附属第五医院肿瘤科主任余桂芳教授、南方医科大学珠江医院肿瘤科主任张健教授对林桐榆教授及沈琳教授的讲题进行深入的探讨。

专家们表示,目前已经进入精准治疗年代,“异病同治,同病异治”,虽然上述研究对肿瘤的治疗带来很大的进步,然而机体免疫机制非常复杂,现阶段的研究发现只是冰山一角,实现个体化治疗仍需进一步探讨。未来对免疫机制的进一步认识和开发、新药研发与联合治疗、寻找更多的免疫治疗标志物以及控制免疫治疗相关毒副反应等方面的研究值得深入探索。

大会第二节由中山大学孙逸仙纪念医院肿瘤科主任谢德荣教授、广东省中医院肿瘤科主任张海波教授和中山大学附属第五医院肿瘤中心主任张红雨教授主持。

南方医科大学南方医院肿瘤内科主任的廖旺军教授从“胃癌肿瘤微环境评价及免疫治疗疗效预测”方面讲述了今年关于胃癌肿瘤微环境最新研究进展。廖旺军认为肿瘤微环境与肿瘤的发展、患者治疗结局密切相关,建立肿瘤微环境的评价体系,对进行患者分层和诊疗指导具有重要临床意义。

肿瘤微环境错综复杂,各种组分相互协同,影响肿瘤的发生发展,所以建立肿瘤微环境评价体系是重中之重。

廖旺军教授团队开发了肿瘤微环境研究工具-IOBR,助力微环境评价。利用分析22种免疫细胞和成纤维细胞 (MCP-counter),构成3种微环境分型,并在多个队列中验证了肿瘤微环境分型的现象。TME-score可以筛选出更多潜在的有效患者,指导胃癌精准免疫治疗。

第二位讲者是来自中山大学肿瘤医院内科的王峰教授,为我们带来了结直肠癌免疫治疗最新研究进展。王峰从MSI-H/dMMR人群和MSS/pMMR人群展开讨论,对于MSI-H人群,KEYNOTE-177研究报道单药帕博利珠治疗一线mCRC的ORR达到43.8%,而既往报道二线、三线使用ORR在百分之30左右,即对于MSI-H/dMMR型的mCRC,一线PD-1单抗治疗ORR更高。近期报道的PD-1单抗联合CTLA-4单抗双免治疗的Checkmate-142研究发现,一线队列人群ORR为69%,双免治疗是未来的研究趋势。而对于MSS/pMMR型的结直肠癌,单药免疫治疗疗效欠佳。

免疫联合靶向药物取得一定的临床效益,REGONVIO的ORR率可达到33%,REGOTORI研究的ORR为15.2%,生存获益高于既往肠癌的标准三线治疗方案。王峰教授指出,对于MSS/pMMR型的结直肠癌,探索发现免疫治疗新型分子标志物十分有必要,王峰团队发现POLE/POLD1突变可作为免疫治疗疗效的新型分子标志物,同时相关临床研究正在进行中。

广州市第一人民医院结直肠肛门外科主任李旺林教授、东莞市康华医院张浩教授、广州市荔湾区中心医院肿瘤科主任张宗城教授、惠州市第一人民医院院长袁霞教授以及广东医学院附属医院周才进教授对本节讲题进行深入的探讨。

专家们充分肯定了肿瘤免疫微环境对肿瘤精准治疗的重要性,对于如何进一步精准检测肿瘤免疫微环境、免疫治疗的人群筛选及个体化治疗展开热烈的讨论。

两节精彩纷呈的学术内容结束后,来自中山大学附属第三医院肿瘤内科的董敏教授在卫星会为我们带来“晚期胃癌一线治疗新标准”的分享。

大会第三节由中国医学科学院肿瘤医院深圳医院高静教授、佛山市第一人民医院肿瘤中心副主任王巍教授和粤北人民医院张国平教授主持。

解放军总医院第五医学中心消化肿瘤科主任徐建明教授在线上就“食管癌免疫治疗进展”主题,全面介绍了国内外的循证医学证据,ATTRACTION-3、KEYNOTE-181、ESCORT和ORIENT-2确定了PD-1单抗在食管鳞癌二线治疗中的地位。

由于单药的疗效有限,免疫治疗联合化疗给晚期食管癌的一线治疗带来了革命性的改变,KEYNOTE-590、CHECKMATE648、ESCORT-1st改变我国晚期食管癌一线治疗的临床实践。患者的肿瘤特征、PD-L1、TMB和T细胞受体多样性等标志物对疗效预测有一定作用,耐药后的治疗是未来探索的方向。徐教授的讲课带给我们新的思考和对未知的持续探索。

中山大学附属肿瘤医院肝胆外科的石明教授就“FOLFOX HAI治疗肝癌常见争议解析”主题,深入浅出地讲述FOLFOX HAI治疗原发性肝癌的地位,以中山大学肿瘤防治中心的经验为基础,结合文献报道,对HAIC在肝癌转化治疗中的经验作一一总结,介绍了其独到的缩瘤优势、与其他治疗手段的协同(TACE,切除,消融,放疗,靶向和免疫治疗), MDT在局部晚期原发性肝癌的特殊意义,不可切除肝癌通过局部处理和系统治疗,获得长期缓解的可能性,讲座内容给了参会人员很大启发。

广州医科大学附属肿瘤医院肿瘤内科主任邹青峰教授、江门市中心医院肿瘤科的李春鸣教授和东莞市滨海湾中心医院肿瘤科主任蔡良真教授对徐教授和石教授的演讲专题进行了深度讨论和提问。

专家们提出,免疫治疗作为一种新的治疗方法,在多个肿瘤领域取得巨大成效,一系列临床研究取得突破性进展,PD-1单抗现已成为指南推荐的晚期食管癌二线治疗的标准方案。

此外,围手术期应用免疫治疗,免疫治疗与化疗相结合也表现出了较高的疾病控制率,延长了肿瘤无进展时间及患者总生存期。目前欧美指南针对肝癌合并门静脉癌栓是以靶向治疗为主的全身治疗,而中国则是以手术、介入、放化疗、靶向治疗、免疫治疗等综合治疗的手段,为患者带来更大的获益。

大会第四节由广东药科大学附属第一医院肿瘤中心主任王希成教授、广东医科大学附属医院肿瘤中心消化肿瘤科主任谢忠教授主持。

李建明教授分享了团队关于YAP相互作用长链非编码RNA在结直肠癌进展中的两项研究结果。YAP相关信号通路是近年来恶性肿瘤研究中的新兴通路之一。

李教授及其团队发现,LncRNA GAS5可与YAP发生相互作用,改变YAP的细胞内定位,使YAP停留在胞浆内,促进YAP的泛素化降解。基于该过程,LncRNA GAS5可抑制结直肠癌细胞的增殖及转移。第二项研究着眼于胆固醇代谢通路。研究发现,抑制胆固醇合成的辛伐他汀可通过抑制LncRNA SNHG29表达,从而下调PD-L1表达。进一步机制研究表明,去磷酸化的YAP可显著上调PD-L1表达,而Lnc RNA SNHG29可通过与YAP相互作用,抑制YAP磷酸化及泛素化降解,从而激活PD-L1表达。体内研究证实,辛伐他汀可激活CRC PDX模型中活性T细胞浸润,与免疫治疗有联合应用的潜力。

李建明的两项研究揭示了YAP相互作用LncRNA在结直肠癌发生发展及免疫调控中的重要作用,为CRC的临床治疗新靶点探索提供了重要的临床前数据。

我院肿瘤内科吴泽华医师分享了一例难治性肠癌病例——一例儿童MSI-H晚期肠癌的治疗过程。该患儿11岁因“反复腹泻、贫血”就诊,辗转多院后在我院明确诊断为MSI-H晚期直肠癌,初诊时一般情况较差,重度贫血,严重消瘦及营养不良,肿瘤局部侵犯范围广,肿瘤侵犯导致尿路阻塞、直肠膀胱瘘、复杂性尿路感染,在多学科积极处理合并症,尽早开始抗肿瘤治疗,终于在住院90余后出院,目前治疗1年后肿瘤明显缩小。

广州医科大学附属中医医院邓力教授、南方医科大学顺德医院胃肠外科主任剧永乐教授和暨南大学肿瘤诊疗研究中心主任赵建夫对以上演讲专题进行了深度讨论和提问。

专家们指出,李建明教授所讲授的基础研究内容令在座临床医生获益匪浅,基础结合临床是解决临床问题的根本。例如李教授团队研究发现抑制胆固醇合成的辛伐他汀可以调控PD-L1的表达具有重要意义,而探索其与免疫治疗联合应用的潜力最佳方式在于与临床研究的进一步结合。

最后,我院肿瘤内科蔡月主治医师在卫星会为我们分享了“胃免中国-晚期胃癌一线免疫治疗深度解析“。

本次会议于19时圆满闭幕。大会优秀的专家讲者、积极的前期筹备、强大的后勤保障获得了参会人员的认可和赞赏。

会议的成功离不开各位同行的大力支持,在此对所有出席会议的讲者嘉宾,以及以各种方式参与和支持本次会议的朋友们表示诚挚的感谢!

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号