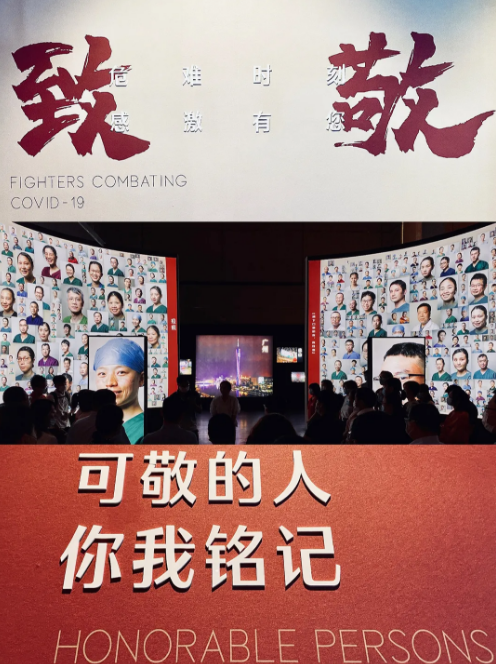

9月2日,中山大学附属第六医院、南方都市报、中山大学电子与信息工程学院(微电子学院)、中山大学数据科学与计算机学院“众志成城——致敬抗疫者”党建交流活动在此举行。由南方都市报和广东省博物馆联合举办的这一展览,愈发火爆,越来越多人来这里搜寻抗疫期间的自己,寻找那段宝贵的,满是人性光辉的记忆。

“看了展览,一直非常激动,非常感谢南方都市报,做了这么好一个展览。我们依然还在抗疫当中,包括医院在内的百业在复工复产中复苏。”中山六院党委书记李汉荣表示,抗疫至今,挺过了最艰难的时段,也有了沉淀和积累。但最大的感受,还是全民抗疫激发了我们所有人内心向善的力量。

每一张展出的画面中

都有中山六院人的相同故事

本次展览所展出的各类视频资料多达数十G,图片数千张,各类抗疫见证物上百件。当队员们来到全国各省医疗队的有趣命名墙时,中山六院援鄂医疗队队员、呼吸内科专家韦民教授显得异常兴奋。“广东队的队名是‘粤来越好’,我们当时也是这么想的……” “今天郅敏主任没有来,如果她来了,应该更有体会”,李汉荣书记感慨道。

在抗击新冠疫情的初期,大家对于疫情的防控仍在摸索中前进。而女性的长发,可能带来的病毒沾染,是防控专家们最先发现的细节。于是,4.2万名援鄂医疗队中的女性队员,不论是齐肩、齐腰也罢,不少都剪掉了自己的长发。

郅敏主任的剪发故事,在朋友圈引发刷屏。因为为她剪发的,是她的先生。原因异常的朴素—因为这样可以减少感染的机会,且洗发后容易干,可以多点时间休息。如同郅敏主任一样,每一个援鄂医务人员背后,都有一个坚定的后盾在支撑她、他们前行。只是那一刻,勇敢的逆行者们暂时舍弃了小家,投身到抗疫洪流当中。

“这条视频里,有我们呼七病区的故事”

在展览中,医护人员现场观看了南都制作的视频《我爱的人,你还好吗?》,看到一幕幕抗“疫”一线现场画面,有医护人员不禁潸然泪下。在视频中,中山六院姚麟副院长认出了自己病区的患者。其中一位是武汉汉口医院的医生,一家三口都感染了新冠肺炎,元宵节当天,中山六院医护人员给患者送汤圆,医生对着镜头说,“我想活,汤圆要慢慢熬,日子也是终究会甜。”

从包机到包机场、包城

义无反顾的扎进了前途未卜的抗疫征程

作为广东省援鄂第二批医疗队的队长,同时也作为中山六院17名队员的主心骨,姚麟院长在抗疫归来后一直在思索着一个问题-该怎么为患者做得更多?于是他参加无偿献血,宣传无偿献血,希望用可再生的血液,挽救不可再生的生命。

“那个时间(援助武汉期间)不敢说是凄风苦雨,但是确实有一种山雨欲来风满楼的感觉。我们把时间拨回到1月底,不断传来的消息是有医护感染、武汉的疫情在不断蔓延,甚至还有医务人员牺牲。在这样一个背景下,我们的队员报名去武汉,肯定是有些害怕的,但是我们克服了。”

客场作战时的东道主:感谢你们为湖北拼过命

广东医疗队援鄂期间的主战场,就集中在首批启动的三家定点收治医院之一-湖北武汉市汉口医院。医院党办主任张林表示,“武汉的医务人员很想去救每一个病人,但是光当地的医务力量确实不够。800多人的汉口医院,疫情初期倒下去的,超过40人以上,减员超过5%。支援队伍的到来为我们分担了巨大的压力,同时也给了我们坚强的信心。我觉得那个时候,信心是最重要的。谢谢广东医疗队,真的,由衷的谢谢你们,谢谢你们为湖北、为武汉拼过命。”

见证者的生死观 因一件防护服而改变

南方都市报记者刘军,是南都派往武汉抗疫一线的一名记者。通过细致的采访,细腻人文的笔触,他发回了一组组感人至深的爆款。他表示, “医护人员强烈的职业使命感和责任感对我触动很深,我觉得我作为记者更要到前线去。” 南方报业传媒集团管委会委员、南方网总编辑、南方都市报党委书记、总裁梅志清表示,南方都市报和省博物馆主办这场疫情抗疫者的展览,目的就是向伟大的抗疫精神致敬。

“记者承受了各种各样的危险,跟医护人员一样伟大”

“感谢南都创作了这么好的作品,今天深受感动,非常震撼!”中山大学电信学院党委书记莫华表示,看到太多感人的故事,图片、影像,再次唤起了我们对医护人员的尊敬。

“我们的记者们也是令人敬佩的,有句话叫做‘不是你拍的不够清晰,是因为你离得不够近’,他们在同样容易感染暴露的情况下,用自己的笔去展现、保留这种宝贵的精神财富,唤起所有的人对抗“疫”的支持”,莫华说,记者与医护人员一样伟大,承受了各种各样的危险,一样是的英雄。中山大学电子与信息工程学院的医疗电子也在这次抗“疫”过程中发挥了作用。”

官方微博

官方微博 微信服务号

微信服务号 微信订阅号

微信订阅号